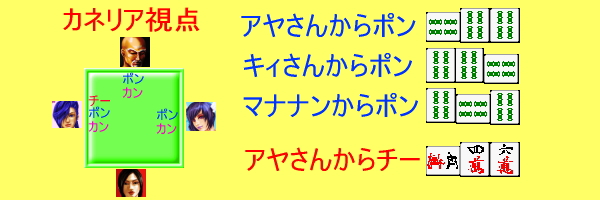

ポン・チー・カン

麻雀は自分で引いてきた(ツモった)牌だけではなかなか揃いません。

そういった際に、相手が捨てた牌を自分のモノにできる方法があります。

ポン

2枚同じ牌を自分が持っていて、相手がその牌を捨てた(切った)場合「ポン」をして、

自分のモノにできます。誰が捨ててもポンできます。

チー

例えば4と5を持っていて、相手が6を切った場合「チー」をして、自分のモノにできます。

自分の左側に座ってる人からしかできません。

カン

3枚同じ牌を自分が持っていて、相手がその牌を捨てた場合「カン」をして自分のモノにできます。誰が捨ててもカンできます。

1度ポンをした牌をさらにツモってきた場合もできます。

この2つのパターンを「ミンカン」と言います。

また、自力で4牌集めた場合も「カン」できます。こちらはアンカンと言います。

アンカンをして、他にポン・チー・ミンカンをしていない場合はリーチができます。

その為、ミンカンと区別した方がいいので、鳴いた後の形が違います。難易度が高い分、ボーナスですね。

1つ前の「基本ルール(親とかドラとか)」の下の方「カンドラ」にて触れましたが、カンの最大の魅力はドラが増えることです。

鳴く(喰う/クウ)

ポン・チー・カンをすることを総称して「鳴く」と言います。人によっては「喰う/クウ」とも言います。

鳴いた場合、自分が4枚目を引いた場合の「カン(アンカン)」を除き、リーチができなくなります。

さらにツモ・ピンフ・イーペーコー・リャンペーコーも役にカウントされなくなります。

要するに、役が作れる見込みがない状態で鳴いてしまったらアガれない可能性があるのです。

役牌(後述「役補足」)や、タンヤオ等、役を作れる見込みができてから鳴きましょう。

さらに「混一色(ホンイツ)」「清一色(チンイツ)」「一気通貫(イッツー)」「三色同順(サンショク)」

「チャンタ」「純チャン(ジュンチャン)」の役は、鳴いた場合、1役少なくなってしまいます。

単純に鳴いた方がアガリが早くなってしまうからです。これを「喰い下がり」と言います。

余談ですが、ポンやカンは誰から鳴いたか分かるように、鳴いた人の方向の牌を横にします。

相手の牌を持ってくる形になるので、鳴かせた人が何を捨てたか分からなくなることがありえます。

鳴かせた人の「フリテン」を分かりやすくする為です。

ポン・チーした後は1枚捨てなければいけません。

カンをした後は1枚引いて捨てなければいけません。

メンツと頭というアガリの形が、こうしないと崩れてしまうからです。

NEXT 役の補足